【母の日】プレゼントの贈り合いが負担になることも…高齢の親へちょうどいい”気持ち”の届け方とは?

文筆家・一田憲子さんは、ご両親が高齢になって、「母の日」に物を贈る習慣をやめたそう。プレゼントを贈って、贈られて、というやり取りは、嬉しい反面、ときに負担になる可能性もありそうです。そんなとき、一田さんが選んだ方法とは? 「母の日」にちなんで一田さんの著書『父のコートと母の杖』から、一編のエッセイをお届けします。記念日に本当に届けたいのは<品物>ではなく、<相手を想う気持ち>なのかもしれません。

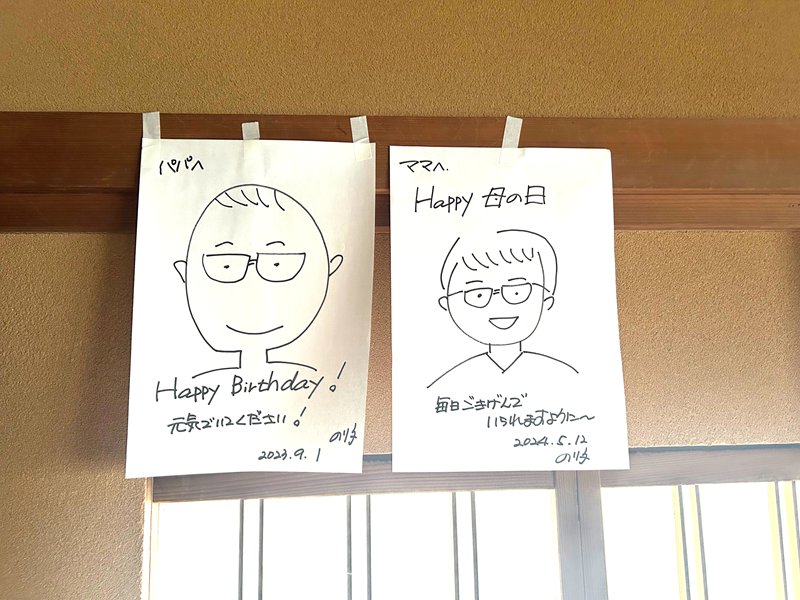

数年前から両親の誕生日や、父の日、母の日には、ファックスを送ることにしている。絵が

極端に苦手な私だが、この日ばかりは、A4のコピー用紙に太字のペンで母や父の顔を大きくき、「Happy Birthday」だったり「Happy 父の日」と書いて、「毎日ご機嫌に過ごせますように~」などと、一言メッセージをプラスして、ピピピ~と送っておしまい! たったこれだけだが、下手な絵が面白いのか、想像していた以上に楽しみにしてくれているよう。

きっかけは、母が「もうプレゼントのやりとりは卒業しよう」と言い出したことだった。かつては、記念日にプレゼントを贈り合っていたが、高齢になって、わざわざ探しに出かけるのが億劫になったよう。年金生活になったふたりにとっは、金銭的にも負担になる。「もらったら、返さないといけないから、もうプレゼントはいらない」と宣言されてしまった。

ちょっと寂しい気もしたが、確かに「何がいいかな?」「去年はアレだったから今年は……」

と考え、どこに売っているかを調べて、そこまで買い物に出かけて行くのは、手間と時間がか

かる。何より年老いた両親にとっては、体力的にも難しい。「よし! わかりました!」と承諾し、代わりに思いついたのがファックスだったというわけだ。

届けたいのは感謝の気持ち

今の夫と一緒に暮らし始めた頃、誕生日について大喧嘩したことがあった。夫は「ひとつ歳をとるなんて、ひとつもめでたくない」「この歳になって、誕生日祝いなんて必要ないよね」という意見。私は彼の誕生日に、プレゼントを買って、ご馳走を準備して……とあれこれ心を尽くしたのに、私の誕生日には、なにもしてくれなかったのだった。

「あのさ、誕生日って、この世に生まれてきてくれてありがとう、とお祝いする日なんだよ。プレゼントが欲しいわけじゃない。あなたが生まれてきてくれたことに感謝しますって、花一輪くれたら、それでいいのに」と、涙ながらに抗議したことを覚えている。

こんなふうに誕生日への思いを抱くようになったのは、両親に誕生日をしっかり祝ってもらったからなんだなあと思う。幼い頃は、母がバタークリームのバラの花をのせたホールケーキを作ってくれた。少し大きくなると、近所のお菓子屋さんで買ってきたショートケーキにろうそくを立てて「ハッピーバースデートゥユー」と家族全員で歌って、ろうそくを吹き消す儀式を、毎年続けてきた。

祝ってもらったからこそ、私と妹は、父や母、そして一緒に暮らしていた祖母の誕生日になると、ふたりでお小遣いを合わせて、小さなプレゼントを買ったり、バラの花束を用意したり、お菓子を買ってきたりして、夕飯が終わると「じゃじゃじゃじゃ~ん!」と贈呈式を楽しんだものだ。そんな思い出は、宝物のように大切だったんだ、と大人になってから思い知った。

ただ、そんな記念日に父の姿があることは稀だった。単身赴任が多く、仕事が忙しくて帰り

が遅かった父は、家族の記念日に立ち会うことがほとんどなかった。そして、子供たちが出て行った後、父と母は互いの誕生日を祝うことはないのだと言う。昭和のモーレツサラリーマンだった父は、そんなロマンチックなイベントを考える余裕もなかったのかもしれない。そしてそれがふたりの中で当たり前となり、老夫婦の誕生日は普段と同じように淡々と過ぎていく。

だからこそ、娘である私がお祝いをする、ということがより大切になるんじゃなかろうか?

と思っている。

今年の母の日に私はちょうど出張中だった。札幌から自宅へ戻ったのが夜の9時頃。帰って慌てて似顔絵を描き、ファックスで送ると……。送ったとたんに電話がかかってきて、「今年は出張だから、送ってこんね~って話してたのよ」と母。私がファックスを送ることで、父と母の間に「記念日」の意識が芽生えているのかな、とちょっと嬉しくなった。

父と過ごした時間が短かったからか、私は父に甘えるということがずっと苦手だった。幼い頃も、無邪気に「あれ、買って~」とおねだりすることさえ気が引けた。いまだに、本当に言いたいことは母に相談し、父との間には見えない一線があるように思う。

大人になって気づいた、一歩離れて見守る愛情

10年ほど前、父が免許を返納したのを機に、「私が運転できたほうがいいよな」と免許をとりにいった。高校生にまじって、四苦八苦しながらやっと取得した後、お正月に実家に帰った際、カーシェアで車を借りて、お墓参りに行くことが恒例となった。免許取り立てで、まだまだ運転がおぼつかない頃から、父が助手席に座り、母が後部座席に座り、出発する。

普段は、小うるさい父が、助手席に座ると、意外や物静かだということに驚いた。もちろん「ここは、右車線に寄って」など、あれこれ指図はする。でも、「なんだ、その運転は!」とか「危ない!」など、否定的な言葉は一切発しない。これが夫となると、「そんなことじゃ危ないよ」とか「そんなブレーキの踏み方、信じられん」など、ダメ出しの嵐……。「そんなこと言ったって、慣れてないんだから仕方がないじゃん!」といつも大喧嘩になる。

対して父は、「今、言ってもパニックになるだけ」とか「ここで言うと混乱するだろう」と、私の状況を把握し、あえて何も口に出さない模様。そんな助手席でのひとまわり大きな目を感じたとき、「ああ、そうか。父は私にとっていつもこんな存在だったのかな……」と考えるようになった。直接「これが欲しい」とか「これをやって」と望みを伝えるわけではない。娘のためにと、プレゼントを手渡してくれたこともない。でも、じゃじゃ馬のような娘が、勝手に家を飛び出して、親の敷いたレールを飛び越え、稼げるかどうかわからないのに好きな仕事をして。そんな様子を、ちょっと離れた場所から見守ってくれていたのかも。

あえて行動を起こさない、という愛情のかけ方もある……。親とは、そうやって一歩離れて子供の一生に伴走する存在なのかもしれない。

最近、私が本を出すたびに、父は地元の駅ビルにある本屋さんにパトロールに出掛ける。「ノリコの本が平積みになっとった」と、「平積み」という専門用語も覚え、何冊かの本が並んでいたら、勝手に私の本を手前に出して並べ替えたりしているよう。こんなふうに心をかけ、心配したり喜んだりしてくれる存在がいて、本当にありがたいなあと思う。

親と子でも、大人になるとそれぞれの暮らしがある。遠く離れて暮らしていると、すべてを知っているわけではないし、いつも連絡を取り合うわけでもない……。それでも、必ずどこかでつながっている。そのことを確認したくて、これからも私はヘタッピな似顔絵のお祝いファックスを送り続けるだろうと思う。

『父のコートと母の杖』一田憲子著 【父と母の誕生日に寄せて】より

本書のご購入はこちらから

人気ムック『暮らしのおへそ』編集ディレクター・一田憲子さんが父と母を綴る初めてのエッセイ集。現在進行形で老親と向き合う一田さんの実体験は、同世代の方から多くの共感が寄せられています。親や家族のことで迷ったり、悩んだりしている方に是非読んで頂きたい一冊です。

Profile

一田憲子

1964年生まれ。編集者・ライター。OLを経て編集プロダクションに転職後フリーライターとして女性誌、単行本の執筆などを手がける。企画から編集、執筆までを手がける『暮らしのおへそ』『大人になったら、着たい服』( ともに主婦と生活社)を立ち上げ、取材やイベントなどで、全国を飛び回る日々。『すべて話し方次第』(KADOKAWA )、『歳をとるのはこわいこと?』( 文藝春秋)ほか著書多数。暮らしのヒント、生きる知恵を綴るサイト「外の音、内の香」主宰。ポッドキャスト番組「暮らしのおへそラジオ」を配信中。http: //ichidanoriko.com

肩の力を抜いた自然体な暮らしや着こなし、ちょっぴり気分が上がるお店や場所、ナチュラルでオーガニックな食やボディケアなど、日々、心地よく暮らすための話をお届けします。このサイトは『ナチュリラ』『大人になったら着たい服』『暮らしのおへそ』の雑誌、ムックを制作する編集部が運営しています。