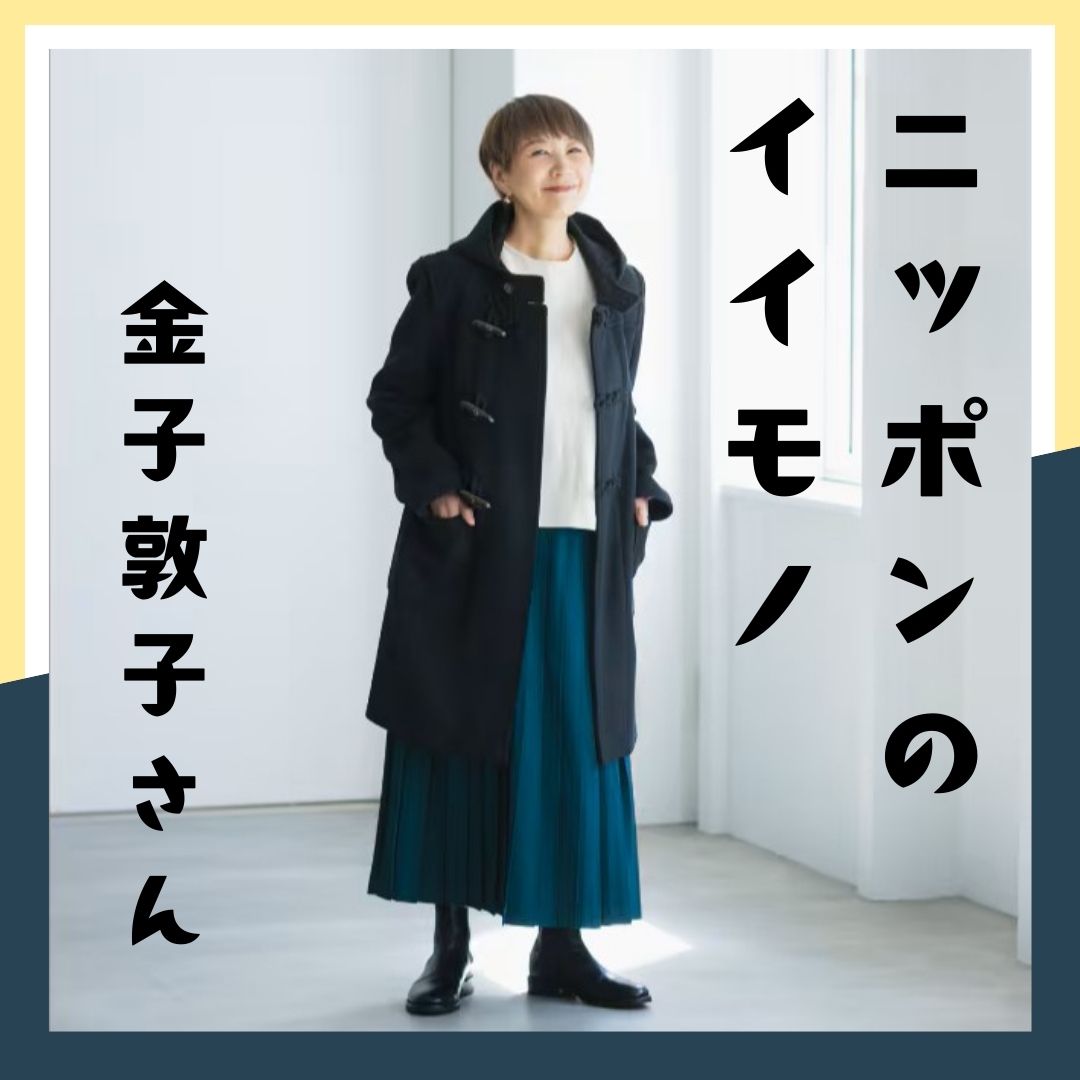

金子敦子さんと探す、ニッポンのイイモノ Vol.3 織りと染めの美しさにうっとり「遠州」へ(後編)

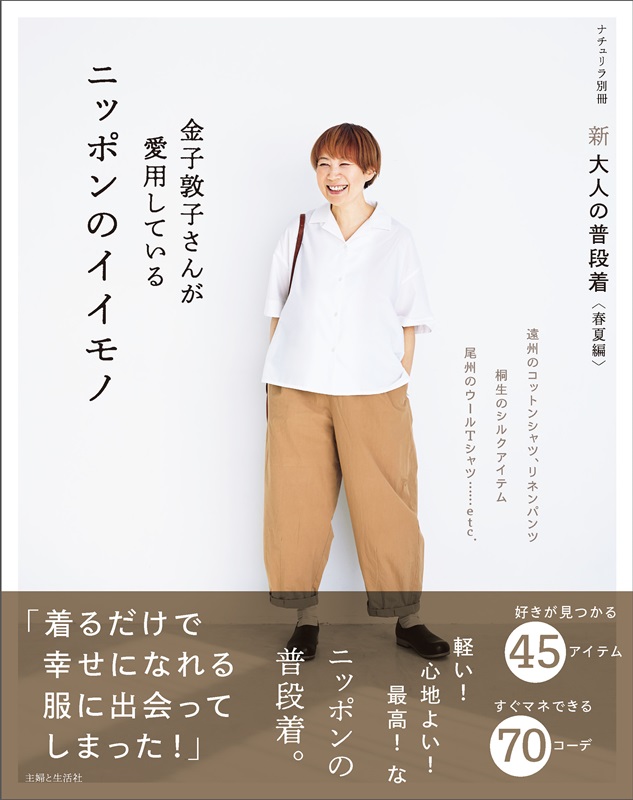

この連載では、日本のさまざまな産地で職人さんによって丁寧に実直に作られてきた素敵なモノを知ってほしい! 高い品質の伝統生地や工芸品の素晴らしさや作り手のことを、もっと皆さんにお伝えしたい! そんな金子さんの熱い思いを、発売中の『新 大人の普段着<春夏編> 金子敦子さんが愛用しているニッポンのイイモノ』より一部抜粋してお届けします。第3回は世界一のシャツ生地の産地「遠州」を訪ねます。

<作り手に会いに行く!>

地道な作業を重ねることで

美しい柄が生まれる

「和田染工」和田光世さん

注染は日本独自の染色技法。生地を染める際、ジョウロのような薬灌(やかん)という道具で染料を注ぎ入れることからそう呼ばれています。浜松注染は明治時代中期ごろに始まり、浜松は大阪、東京と並ぶ浴衣の産地として発展しました。「和田染工」は1951年、和田光世さんの曽祖父が創業。以来、注染ひと筋で浴衣や手ぬぐいを製造しています。以前、お話を伺ったことがありましたが、実際に目にして、それぞれの工程の想像以上の緻密さに驚きました。

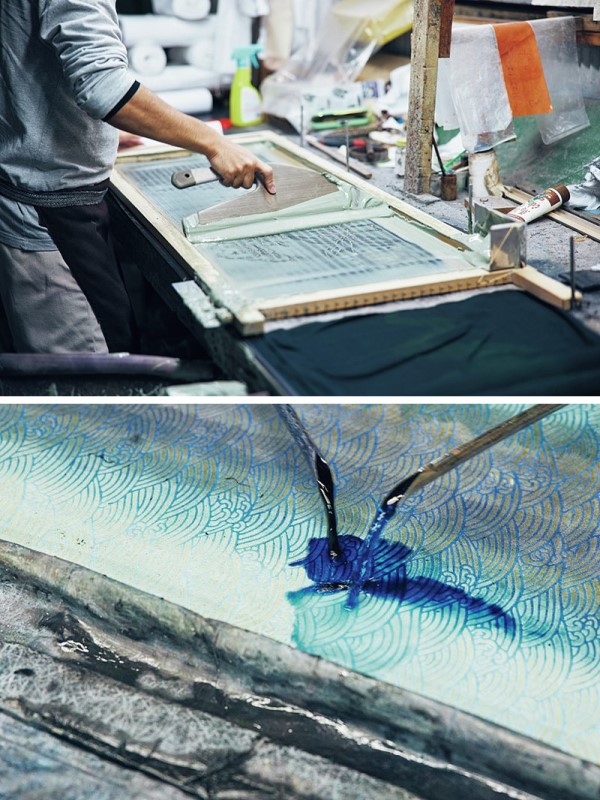

まず見せていただいたのは板場。染めない部分を切り抜いた型紙を生地に重ね、ヘラでのりを置いていきます。生地を蛇腹状に折り重ねてはのりを置き、繰り返すこと数十回。美しく染めるには、絶妙な加減でのりを置く技が求められるのだとか。

紺屋(こうや)で行われるのは板場でのりづけした生地を染める作業。デザインごとに配合した染料を柄の大小に合わせてかけ方や量を調整しながら注いでいきます。特に両手に違う色の染料を入れた薬灌を持って同時に注ぐぼかしは職人さんの腕の見せどころ。

その後、たっぷりの水で洗ってのりや余分な染料を落とし、干場で自然乾燥。6〜7mの高さから吊るされた多彩な手ぬぐいが揺れる光景は圧巻です。

「手間をかけ、ていねいに作業して染め上げている注染の価値を感じてほしい。干し上がったときの柄の美しさとやわらかな風合いが注染の何よりの魅力です」と和田さん。地道な作業の積み重ねで作られていることを心に留め、手ぬぐいとシャツを大切にしたいです。

上/厚さを瞬時に調節しながらのりを置く、板場の職人さんの手元に目が釘づけに。型紙は主に伝統工芸品の伊勢型紙を使うそう。下/ぼかしは、同時に異なる色の染料を注ぐことで色と色との境界をぼかして染める技法。

上/ダイナミックにたなびく手ぬぐい。下/紺屋では和田さんの父、3代目社長の和田安之さんが熟練の技を見せてくださいました。片側を染め終えたら裏返して同じ作業を行うことで、表裏がない染め上がりに。

***********

軽い着心地と風通しのよさで暑さも和らぐ

和田染工 SOSOGの「注染シャツ」

趣味の登山やサウナで使っていて身近な手ぬぐい。柄が豊富で楽しいし、何より軽くて乾きが早い。15枚持っていますが、製作の工程を見せていただいてから、よりいとおしく感じるようになりました。

「SOSOG(そそぐ)」は注染の技術を使って浴衣や手ぬぐいを作る「和田染工」の和田光世さんが「身にまとうことで浜松注染のよさを感じてほしい」と2021年に始めたブランド。風車柄のシャツは光世さんが着る姿がかわいくて一目惚れ。ほかにも格子や立涌(たてわく)といった伝統柄があって、注染特有のぼかしなどを生かしてデザインされています。開襟で、ゆったりしているから風が抜けて涼しいし、当然、汗もすぐ乾く。この夏は大活躍の予感です。

photo:黒川ひろみ、岡 利恵子、有馬貴子

text:増田綾子

新 大人の普段着<春夏編>

金子敦子さんが愛用している

ニッポンのイイモノ

Profile

金子敦子

夫と娘との3人暮らし。60代が楽しくなる着こなしや暮らし方をインスタグラムや書籍で発信し、注目を集めている。『新 大人の普段着<春夏編> 金子敦子さんが愛用しているニッポンのイイモノ』(主婦と生活社)など著書多数。

Instagram:@55akotan

肩の力を抜いた自然体な暮らしや着こなし、ちょっぴり気分が上がるお店や場所、ナチュラルでオーガニックな食やボディケアなど、日々、心地よく暮らすための話をお届けします。このサイトは『ナチュリラ』『大人になったら着たい服』『暮らしのおへそ』の雑誌、ムックを制作する編集部が運営しています。