「金澤しつらえ」で金箔工芸を体験【香菜子さんの金沢旅 vol.3】

今回の連載「日々にピタリなもの」は特別編として、香菜子さんと一緒に「金沢で、日々にピタリなものを見つける旅」をお届けしています!

最終回の今日は、金沢の工芸体験の定番、金箔体験をご紹介したいと思います。金箔体験というと、最近は型抜きのシールを使って金箔を貼るお手軽版もありますが、今回香菜子さんが体験したのは、かなり本格的なもの。箔職人と同じ道具を使って、拭き漆のお皿に金箔を施すことができるコースにトライしてきました!

訪れたのは、江戸時代の茶屋の街並みがそのまま残るひがし茶屋街。金沢の中でも人気の観光名所です。今回、金箔体験をする「金澤しつらえ」は、ひがし茶屋街の入口に佇むこちらの歴史ある建物。香菜子さんが到着すると、「雪の中、ようこそいらっしゃいました」と、店長の加納悠美子さんが笑顔で出迎えてくれました。

今回のプランは、金箔体験をする前に様々なことを学べるのも特徴のひとつ。茶屋街の歴史や文化、この建物について、加納さんがレクチャーしてくださいます。

加納さん:「こちらは築200年の歴史があり、赤く彩色された弁柄塗りや、木虫籠と呼ばれる細い出格子など、代表的な茶屋建築の様式美を今に伝える貴重な建物なんです」

香菜子さん:「初めて聞くお話ばかりで、とても面白いです。こういう歴史的、文化的背景を教えてもらってから金箔体験をすることで、より理解が深まりそうです」

加納さん:「ひがし茶屋街の象徴でもあるこの建物を私たちが保持していくということは、茶屋街の歴史やこの地域の伝統工芸を語り継ぐ役割も担っていると考えています。香菜子さんのように、“深く知る”ことを前向きに楽しんでいただけるのは、とてもうれしいですね」

建物の中に入ると、1階はギャラリーになっていて、金箔を使ったアクセサリーなどの作家作品や、輪島塗など北陸で作られる伝統工芸品がズラリ。

香菜子さん:「ついつい、じっくり見入ってしまいますね。父が染色家で、私自身も大学で陶芸を学んでいたので、工芸品はいつも身近にあったのですが、こういう地域ごとの特色が伝わる展示を見ると、さらに興味をそそられます。大学のときの陶芸の先生が金沢出身だったのもあり、その頃から金沢の工芸品には親しみを感じていました」

こちらは、藁と土を混ぜて塗られた聚楽壁(じゅらくかべ)。建物の改修の際、調査のために壁を掘ったところ、過去16回も塗り直されていたことが判明したそう。

加納さん:「丁寧に改修を重ね、長年大切にされてきた建物だということが、わかっていただけるかと思います」

香菜子さん:「一層ずつ色が違うのがすごいですね。もしかしたら時代ごとに、壁色の流行や役割が違っていたのかなと、想像がかき立てられます」

金箔を大胆に使った作品も展示されていて、金箔体験に向けての気分がさらに盛り上がります。

館内をゆっくり見学したあとは、2階にある金箔体験の部屋へ。まずは映像を観て、金箔の基礎知識を学びます。

この日の先生は、箔職人の佐久間幸子さん。薄い金箔を専用の台に移し、昔ながらの竹製の道具を使って周りをカットして正方形にする「箔移し」のデモンストレーションを見せてくださいました。

佐久間さん:「金箔はとても薄いので、少しの空気の動きでふわっと舞ってしまうので扱いが難しいんです。湿度が高くて静電気が起きにくい金沢でないと、私も箔移しをきれいにできる自信がありません(笑)。竹製の道具を使うのも、静電気が起きにくいからです。“箔”という字が竹かんむりなのは、竹製の道具を使うからという説もあるそうですよ」

見事な手さばきで、あっという間に正方形の金箔が完成。それを、かざして見せてくれた佐久間さん。さらに、その後ろから青いペンライトを灯してもらうと……

香菜子さん:「わあ、青い光が透けて見えます! 金箔ってこんなに薄いんですね。驚きです」

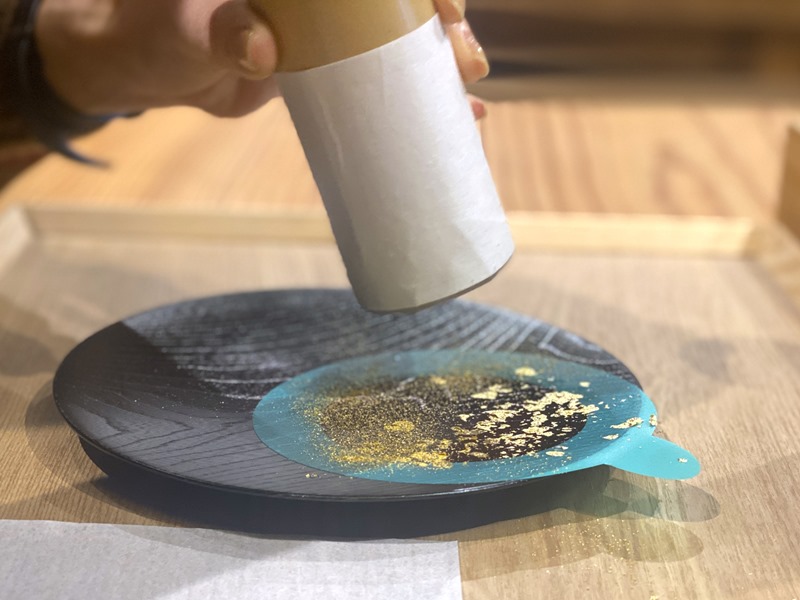

さあ、お次はいよいよ金箔体験です! 今回使う道具は、「振り筒」と呼ばれる竹筒の先に網がついた“ふるい”。目の粗いもの(手前)と細かいもの(奥)の2種類を使い分けます。

佐久間さん:「これは私たち箔職人も使っている専用の道具なんです。」

今回制作する図柄は「おぼろ月」。「切り廻し」という金箔を粗く粉砕したものを散らし、ぼんやりとした月の模様を作り出します。

佐久間さん:「どの部分にどのくらいの量の金箔を散らすか、デザインセンスが要求される作品ですが、香菜子さんなら素敵に仕上げてくださいそうですね」

香菜子さん:「そんなに緊張させないでください~(笑)」

用意されたのは、丸い形のマスキングテープが貼られた黒い拭き漆の皿。ここに金箔を散らしてからテープをはがすことで、きれいなお月さまの形に仕上がるのです。まずは、目の粗いほうの竹筒に金箔を入れて……

竹筒を軽く振り、金色にしたい部分に金箔を散らします。

金箔がうまく出てこないときは、中にハケを入れてやさしく押し出しても。

バランスよく散らせたら、紙でやさしく押さえます。

次に、目が細いほうの竹筒で細かい金箔を散らします。月の輪郭がくっきり出るよう、マスキングテープとの境い目近くは、金箔を多めに。

最後に全体のバランスをチェックして、金箔が足りないところに竹箸で直接のせ、再度、紙で押さえます。

コットンの布でやさしく金箔をなじませて余分な金箔を払ったら、「おぼろ月」のデザインが完成! このあと、佐久間さんがコート剤を塗って仕上げてくれます。

コート剤が乾くのを待っている間に、抹茶と和菓子で休憩~。大樋焼の茶碗、老舗菓子店「森八」の生菓子と、金沢にこだわったお茶セットをいただきます。

香菜子さん:「抹茶の緑と和菓子の紫の色合わせがきれいですね」

加納さん:「金箔体験だけでなく、おいしく美しい抹茶と和菓子を味わっていただくことで、金沢のよさを五感で楽しんでもらえたらと思っています」

お菓子を食べ終わったら、緊張の仕上げ作業。そーっとマスキングテープをはがしていくと……きれいな「おぼろ月」が出てきました!

香菜子さん:「イメージどおりのお月さま! こんな素敵なお皿ができるなんて! とってもうれしいです。職人さんと同じ道具を使って自分で模様を作ったお皿なので、特別感がありますね。どんなふうに使おうか、今からワクワクしています。お菓子をのせたら素敵そうだから、お月さまの色や形と合うお菓子を探してみようかな」

今回作った金箔のお皿はそのまま持ち帰れるので、うれしい自分土産に。素敵な作品を手にホクホクの香菜子さん、兼六園にも立ち寄って、冬の金沢名物“雪吊り”を堪能しました! 普段は観光客でいっぱいだという金沢ですが、この日は雪の影響からか、とっても静か。そんなちょっぴり特別な雪景色の金沢で、「日々にピタリなもの」をたくさん見つけることができた香菜子さんでした。

金澤しつらえ

石川県金沢市東山1-13-24

TEL:076-251-8899

https://kanazawa.hakuichi.co.jp/shop/kanazawa-shitsurae.php

Instagram:@kanazawa_shitsurae

体験コース

箔一文化観光プラン(予約制) 1名16,500円(税込)

Profile

香菜子

モデル、イラストレーターとして活躍。パンツしかはいていない謎のキャラクター「おぱんつ君」の生みの親。

Instagram「@kanako.lotaproduct」「@opantsukun_lota」

肩の力を抜いた自然体な暮らしや着こなし、ちょっぴり気分が上がるお店や場所、ナチュラルでオーガニックな食やボディケアなど、日々、心地よく暮らすための話をお届けします。このサイトは『ナチュリラ』『大人になったら着たい服』『暮らしのおへそ』の雑誌、ムックを制作する編集部が運営しています。